年末年始は「攻略!きみのストレスを発見せよ!」~ゲームで身に着くストレスマネジメント~を遊ぼう!

年末年始は友人と集まったり家族とゆったり過ごしたりする時間が増えることと思います。

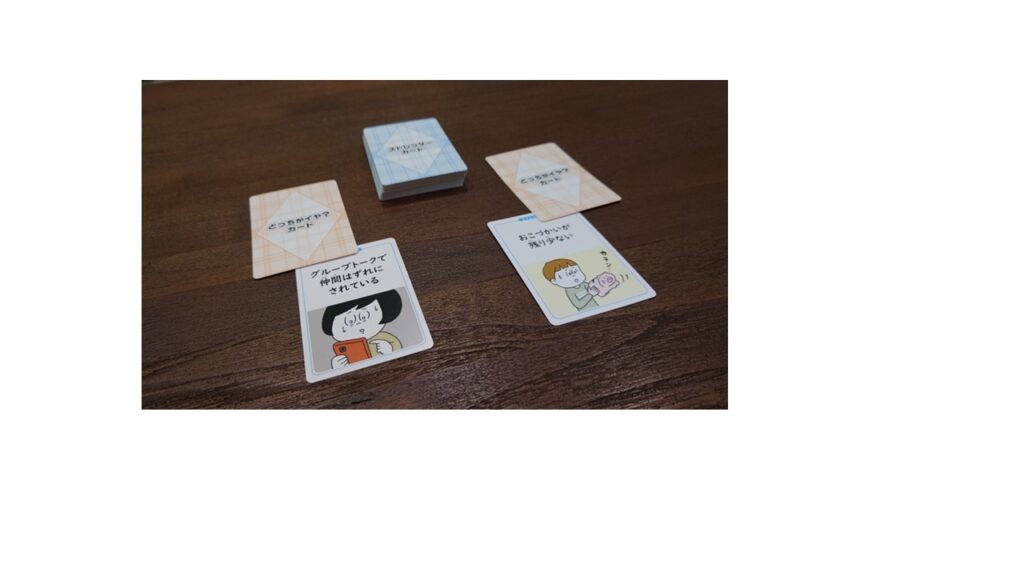

大人数が集まった際に「攻略!きみのストレスを発見せよ!」~ゲームで身に着くストレスマネジメント~を

遊んでみるのはいかがでしょうか。

伊藤絵美先生という認知行動療法の第一人者が監修された「ストレス」がテーマのボードゲームです。

何がストレスになるかや、何がストレス対処になるかというのは人によって違っていて、

そういった人との違いを楽しみながら「ストレスマネジメント」「ストレスコーピング」を

身に着けるゲームです。

いくつかのゲームモードがありますが、<自分のストレス発見ゲーム>はプレイ人数2人~6人

(3、4人が丁度良かったです)。思わず「あるある」と言ってしまいそうな日常のストレス場面が

描かれた50枚のストレッサーカードをランダムに2枚場に出して、親となるプレイヤーが

そのうちのどちらが「絶対イヤ!」と感じるかを子が予想します。

「ストレスがテーマなんてプレイがストレスになるんじゃ…」とか、「ゲームに見せかけたお勉強

みたいな内容なんだよね」とか思うかもしれませんが、日本のボドゲらしいパーティ受けする

コミュニケーションゲームで、実際に遊んでみると「え!?こっちのほうがイヤなの?」と

プレイヤー同士の意外な感性を知ることができて結構盛り上がります。

他にも「ストレス対処法」を考えてプレゼンしていくゲームモードなど、全部で4種類のゲームを

楽しむことができます。

そのうち1種類は一人プレイ用のモードで、一人でストレス対処の幅を広げるための

ブレーンストーミング的な使い方もできるかもしれません。

株式会社ウサギというところが制作協力をしていて、こちらはアンガーマネジメントや

13歳のローワーク的なコンセプトのゲームなど、他にもためになりそうなボードゲームを色々開発

されているようなので、これから少しずつ買い足して紹介できればと思います。

「攻略!きみのストレスを発見せよ!ゲームで身につくストレスマネジメント」

Lear More子どもの登校しぶり

「学校に行きたくない」と子どもから言われると、お母さん・お父さんは心配になってしまいますね。

子どもが「学校に行きたくない」と言う時には、色々な背景が考えられます。

学校に嫌なことがある、友達関係で疲れてしまう、勉強(授業)でわからないことが多い、

授業中じっとしていることが苦痛、授業の準備や移動教室などの学校生活の流れが負担など、

一人ひとり事情があります。

心理カウンセリングでは、その子どもにとって、どんなことが「学校に行きたくない」気持ちを

引き起こす原因になっているのか、様々な視点から考えていきます。

本格的な不登校にはなっていないけれど、その予防のために、今何ができるのかを考えることも出来ます。

お子様の心理カウンセリング、保護者相談を検討しておられる方は、お気軽にお申し込みください。

Lear More自尊感情は高めなくても良い!?自信をつけるよりコンパッションを高めよう。

カウンセリングの中で「自尊感情を高めたい」「自信を持ちたい」というお話はよく聞きます。

「自己肯定感」という言葉を上げられる方もおられます。

・自分に自尊感情が足りないから、周りの人のように生きられない。

・自信が持てないから新しいことに挑戦する勇気が持てない。

・自己肯定感が無いから、ネガティブなことばかり考えてしまう。

だからとにかく自信をつけなければと躍起になる人は多いように思います。

周りで活躍している人が、みんな自信に満ちているように見えることが一層自分の焦りを煽ります。

しかし、そのように「自信を付けること」を目的にして行動するモチベーションを上げられる人が

どの程度いるのでしょうか?

自尊感情、自信、自己肯定感を高めようと思って本当に高められたことのある人がどのくらいいるでしょうか?

そもそも、自信は本当につけなければいけないものなのでしょうか?

「自尊感情」は「自己に対して肯定的な評価を抱いている状態」と言われており、

定義に「評価」(別の定義では「価値」などとも)の言葉が組み込まれている通り

どうあっても他者との比較や評価的視点から自由でいることは出来ません。

「他者と比較しないで自分の立てた目標だけを見て自信にしなさい。」などというのは、

人間が社会から切り離されては生きていけない生き物である以上そもそも不可能な

アドバイスと言えるでしょう。もちろん自尊感情はあるに越したことはないですが

それは「評価」である以上、周囲の状況などによって変化し揺らぐはずのもので

常に高い状態に安定しているなどあり得ません。

しかし「自尊感情が持てなくてつらい」というのもまた確かなことでしょう。

その場合、自尊感情が持てないことの何が辛いのでしょうか?

きっと、自分を認められない、他者のことを認められない、気持ちが落ち着かない、

というところにあるのではないでしょうか。

しかし、自分や他者を認めながら心のバランス調整も兼ね備える力は、自尊感情でも

自信でもなく「コンパッション」(※コンパッションについて詳しくはこちらのブログへ)

にあるのです。

あなたの身の回りに、もしいつも自信があって良いな、ああいう人になりたいなと思える人が

いるとしたら、おそらくそれは単に自信がある人ではなくコンパッションのある人ではないでしょうか?

彼らの、自分にも他者にも寛容で思いやりがあり、落ち着いている様子が

まるで自信にあふれているように見えるのではないでしょうか。

コンパッションは誰にでもある力で、いつからでも育てていけることが研究により明らかになっています。

当オフィスではカウンセリングの方法の一つとして、コンパッション・フォーカスト・セラピーに取り組んでいます。

コンパッションを高めていきたいと言う方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

特に「自尊感情を高めなければ」と思う人こそコンパッションに目を向けてみるのも、

自分の辛さを取り去るための意外な一つの選択肢になるかもしれません。

Lear Moreコンパッションを取り入れた認知行動療法って?

「同情するなら金をくれ」という有名すぎる言葉のおかげで、「同情」という言葉は随分価値下げされて

しまったんじゃないかと思います。

コロナウィルスの感染拡大が終息したわけではありませんが、各種イベントの復活、マスク着用の緩和など

コロナウィルス感染への意識はこれまでとだいぶ変わった感があります。

そんな中、当オフィスでもかなり開催間隔を空けていた集団認知行動療法プログラムを積極的に

開催していくことになりました。

現在、「コンパッションを取り入れたうつ病の集団認知行動療法(https://www.komachicp.com/cbgt/)」の

参加者を募集中です。

このプログラムは少し前から開催していて、当時もコンパッションについて触れています。参照

「コンパッション」とは「慈悲」とか「思いやり」と訳されることが多いですが、仏教で用いられる

「慈悲」という言葉が起源となっています。

「生存者が苦しんでいるのに同情する時が「悲」であり、苦を抜いてやろうと決心する時が「慈」なのである。」

(中村元『慈悲』講談社学術文庫)

この定義は、ほとんどそのまま心理学で言う「コンパッション」の定義と一緒です。つまり、悲しいとか苦しいとか、

そういった思いや感情についてきちんと向き合って(「悲」)、向き合ってちゃんと感じるからこそ心の中に沸いてくる

「なんとかしてやりたい」という素直な思いに従って「なんとかしてやろう」と決心すること(「慈」)です。

最近特に注目されている「セルフ・コンパッション」は、実はもうちょっと色々な要素を取り込んだ定義なのですが

ここのところは大元の起源として共通する部分のはずです。

悲しいとか、苦しいとか、悔しいとか思ってしまうことで、自分を非難したり、そう思わせる世界を非難したりすると

いつまでもそこに留まってしまいます。

「コンパッションを取り入れたうつの集団認知行動療法」では、このコンパッションをちょっとずつ理解して

ちょっとずつ実践し、自分の中にコンパッションを育むことを目指すプログラムです。

コンパッションの実践には、

「他者にコンパッションを向ける」

「他者からのコンパッションを受け取る」

「自分にコンパッションを向ける」の3つの方向性が存在します。

認知行動療法は自分の考え方、行動のパターンについて理解して、それを(必要なら)より「合理的」

「バランスの取れた」ものに変えていくことを目指します。

一方でコンパッションのプログラムは、その考え、行動のパターンを、より「コンパッション」なものに

していくことが目標です。そこには、自分の「考え」や「行動」に留まらず、自分の苦手とする「感情」に

ついても逃げずに向き合うという勇気が伴います。

そのため心理学の世界では、コンパッションの要素は特に「自己批判」「恥」が強いばかりに様々なセラピーの

効果が芳しくない人々に有効な方法だと考えられ、考案されてきました。近年では「怒り」などの自分で

扱うことが難しい感情に対するアプローチとしても積極的に取り組まれています。

「コンパッション」という言葉がどうも肌になじまないな、と感じる人こそ、このプログラムが何かに役立つ

きっかけになるかもしれません。

Lear More